Получено экспериментальное подтверждение расчётов моделирования турбулентности в термоядерной плазме с беспрецедентной точностью

В ходе комплексного экспериментального исследования международная группа исследователей подтвердила расчеты ведущего кода моделирования турбулентности в беспрецедентной степени. Это знаменует собой крупный прорыв в понимании процессов турбулентного переноса в устройствах ядерного синтеза. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Communications и закладывают важную основу для прогнозирования эффективности термоядерных электростанций.

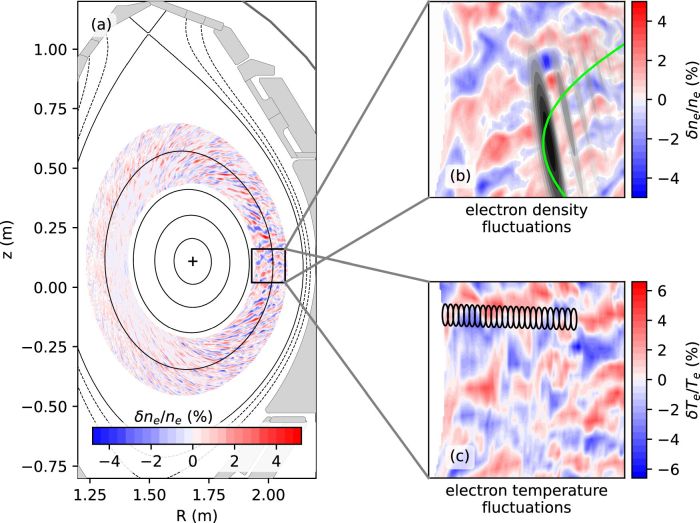

Рис. Экспериментальная установка. (a) Полоидальное сечение AUG, включая поверхности потока (черные линии) и флуктуации плотности из гирокинетического моделирования. Увеличенные окна показывают (b) флуктуации плотности в точке измерения. Кроме того, показаны зондирующий луч из трассировки лучей (зеленый) и весовая функция из 2D полноволнового моделирования (оттенки серого). Панель (c) изображает флуктуации температуры вместе с объемами измерений CECE (черные эллипсы), полученными из кодов Torbeam и ECRad. Кредит: Nature Communications (2025). DOI: 10.1038/s41467-025-56997-2

Впервые команда учёных достигла всеобъемлющего согласия между экспериментальными результатами и компьютерным моделированием. Исследователи одновременно сравнили семь ключевых параметров турбулентности плазмы — значительно больше, чем в предыдущих исследованиях.

В работе было использовано уникальное в мире диагностическое оборудование на установке IPP fusion device ASDEX Upgrade. Это позволило точно измерить свойства плазмы в несколько миллионов градусов во время двух разрядов с разными настройками.

Если вы хотите определить температуру озера, вы просто помещаете термометр в воду. В исследованиях термоядерного синтеза температура плазмы обычно измеряется с помощью микроволн, испускаемых самой плазмой. Из этих излучений также можно вывести колебания электронной температуры. Кроме того, чтобы извлечь информацию о колебаниях электронной плотности, запуская микроволны в плазму, исследователи могут анализировать обратно рассеянное излучение, т.е. о числе электронов на единицу объема. Используя этот подход, учёные смогли охарактеризовать колебания как температуры плазмы, так и ее плотности.

Фото. Основная группа из IPP в Гархинге сравнила данные измерений плазмы из двух разрядов в ASDEX Upgrade с результатами моделирования GENE. (Слева направо): д-р Тим Хаппель, д-р Тобиас Гёрлер, проф. д-р Франк Йенко, д-р Клара Хёфлер, проф. д-р Ульрих Штрот. Автор: Франк Флешнер, MPI for Plasma Physics

Центральную роль сыграли два метода диагностики:

- Доплеровские рефлектометры для измерения колебаний плотности плазмы. Используя три рефлектометра из диагностического набора ASDEX Upgrade, команда проанализировала вихри разных размеров в разных местах.

- Радиометр корреляционно-электронно-циклотронной эмиссии (CECE) от Массачусетского технологического института (MIT) в США для очень точных измерений колебаний электронной температуры.

Сравнительное моделирование плазмы в пятимерном фазовом пространстве проводилось с использованием кода GENE, разработанного в IPP и признанного во всем мире ведущим инструментом для численного моделирования турбулентных процессов внутри плазмы.